分子生物学1-DNA复制

近期想重新复习一下分子生物学,以朱玉贤老师的《现代分子生物学》为参考。

第一章 绪论

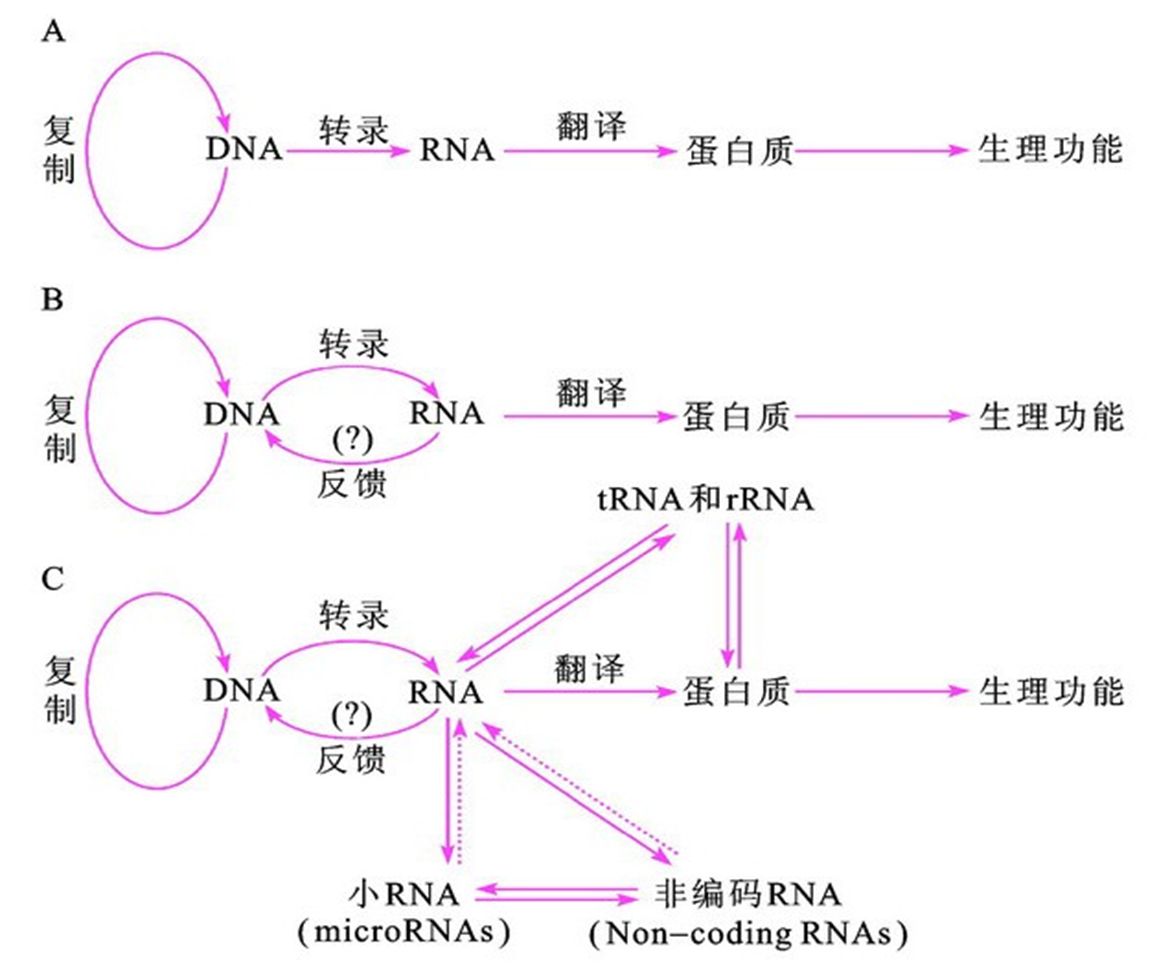

分子生物学主要研究内容

从分子水平研究核酸的结构和功能从而阐明生命现象本质的科学,主要指遗传信息的传递(复制)、保持(损伤和修复)、基因的表达(转录和翻译)与调控。

分子生物学的缩影及大纲

遗传信息传递的中心法则

top-25-science-questions:

https://studylib.net/doc/7337970/top-25-science-questions

第二章 DNA和染色体结构

什么是基因?

(1)基因是产生一条多肽链或功能RNA所必需的全部核苷酸序列。

(2)基因是DNA上的一段编码某种多肽链或RNA的序列,还包括不被转录和不被翻译的具有调节功能的序列。编码多肽链和RNA的基因称为结构基因。

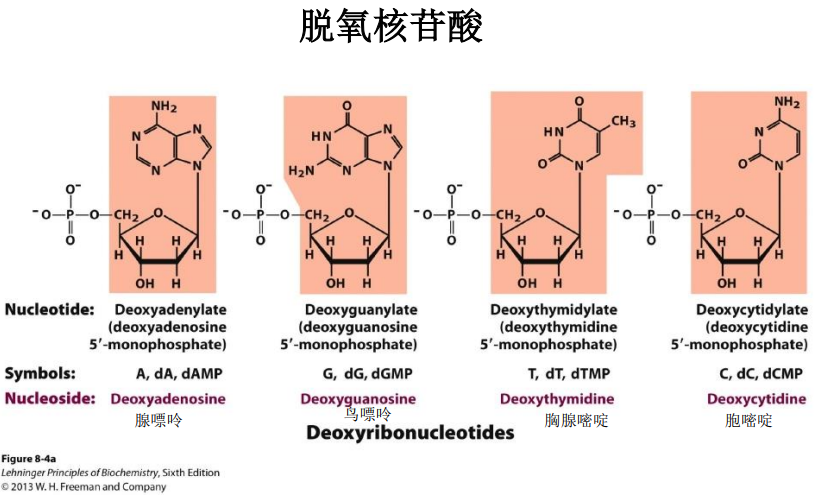

DNA的化学本质

DNA化学组成

脱氧核糖核苷酸 (deoxyribonucleotide):

DNA或RNA都是由许许多多个核苷酸通过3’,5’-磷酸二酯键连接而成的生物大分子,而每个核苷酸又由磷酸、核糖和碱基三部分组成。

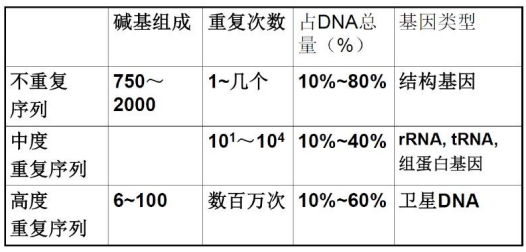

真核生物染色体DNA特点

真核细胞基因组的最大特点是它含有大量的重复序列,而且功能DNA序列大多被不编码蛋白质的非功能DNA所隔开。

真核细胞DNA序列可被分为3类:

不重复序列(在单倍体基因组里,这些序列一般只有一个或几个拷贝;结构基因基本属于不重复序列)、中度重复序列(rRNA、tRNA以及某些结构基因如组蛋白基因等)、高度重复序列(卫星DNA,在DNA上串列重复高达数百万次)

基因组

基因组是指一套染色体中的完整的DNA序列。

- 基因组可以特指整套核DNA,也可以用于包含自己DNA序列的细胞器基因组,如粒线体基因组或叶绿体基因组。

- 基因组的大小:单倍体染色体中所有DNA的长度

- 基因的数量:一个基因组所包含的基因的的数量

- 基因的密度:每Mb基因组DNA中所包含的平均基因的数量

C值:通常是指一种生物单倍体基因组DNA的总量。

C值反常现象(C-value paradox):C值往往与种系进化的复杂程度不一致,某些低等生物却具有较大的C值。

真核生物基因组结构特点

① 真核基因组庞大,一般都远大于原核生物的基因组。

② 真核基因组存在大量的重复序列。

③ 真核基因组的大部分为非编码序列(>90%),是真核生物与细菌和病毒之间最主要的区别。

④ 真核基因组的转录产物为单顺反子。

⑤ 真核基因是断裂基因,有内含子结构。

⑥ 真核基因组存在大量的顺式作用元件(启动子、增强子、沉默子)。

⑦ 真核基因组中存在大量的DNA多态性:单核苷酸多态性和串连重复序列多态性。

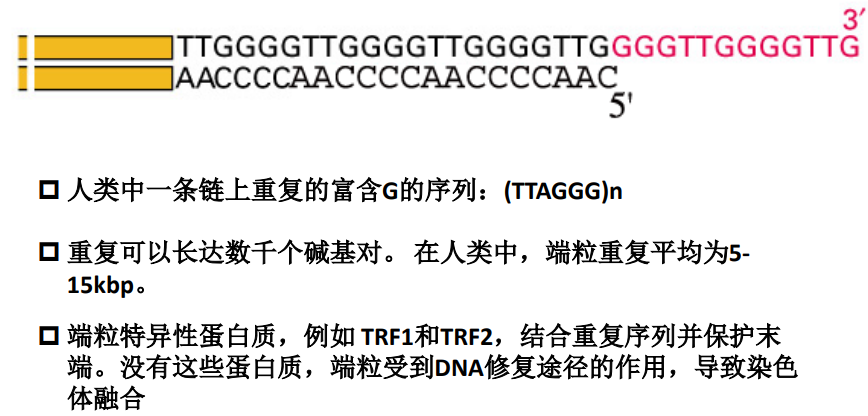

⑧ 真核基因组具有端粒(telomere)结构。保护线性DNA的完整复制、保护染色体末端和决定细胞的寿命等功能。

原核生物基因组特点

① 原核生物的基因组很小,大多只有一条染色体,且DNA含量少

如大肠杆菌DNA的相对分子质量仅为$4.6×10^6bp$,其完全伸展总长约为1.3mm,含4000多个基因。

② 原核生物基因主要是单拷贝基因,只有很少数基因〔如rRNA基因〕以多拷贝形式存在;

③ 整个染色体DNA几乎全部由功能基因与调控序列所组成;

④ 几乎每个基因序列都与它所编码的蛋白质序列呈线性对应状态。

原核细胞DNA特点:

- 结构简炼:

原核DNA分子的绝大部分是用来编码蛋白质的,只有很小一部分控制基因表达的序列不转录。这些不转录DNA序列通常是控制基因表达的序列。 - 存在转录单元:

原核生物DNA序列中功能相关的RNA和蛋白质基因,往往丛集在基因组的一个或几个特定部位,形成转录单元,并转录产生含多个mRNA的分子,称为多顺反子mRNA。 - 有重叠基因:

一些细菌和动物病毒存在重叠基因:同一段DNA能携带两种不同蛋白质的信息

人类基因组

蛋白质编码区占人类基因组约2-3%

其它98%的基因被转录成ncRNA

生物的复杂性不由编码蛋白质的数目决定,而是被隐藏在它们所输出的非编码RNA内。

ncRNA是人与其他生物的主要差别:

•人和黑猩猩的基因差别为1‰,来源于非编码RNA 。

•人和鼠的蛋白质编码基因99%是共同的。

•人个体间单倍体基因组的碱基差异300万个,其中1万个(0.3%)

出现在蛋白质编码基因中,绝大多数存在于非编码RNA。

ncRNA的功能

- 翻译:rRNAs and tRNAs

- mRNA 成熟:snRNA 识别剪接位点

- RNA 修饰: snoRNA 将尿苷(uridine)修饰变成假尿苷(pseudo-uridine)

- 调节基因的表达与翻译:miRNAs

- DNA复制:端粒酶RNA – 作为合成端粒重复序列的模板

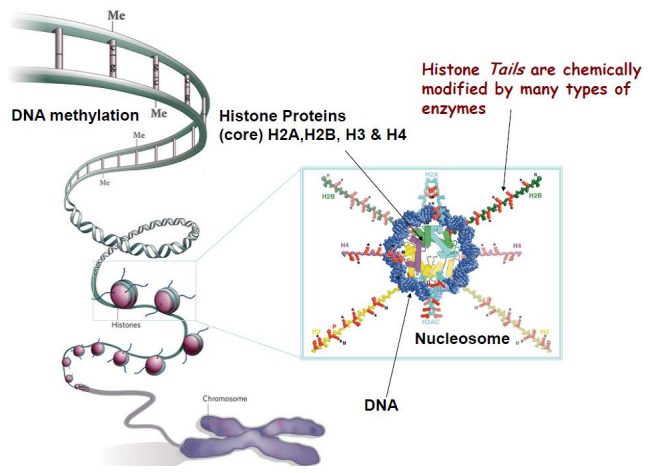

DNA在真核细胞中的结构

质粒:在电场作用下,相同分子质量的超螺旋DNA迁移率>线性DNA迁移率>开环的DNA迁移率

染色体

染色体是遗传物质的主要载体

染色体容易在有丝分裂时被碱性染料(龙胆紫和醋酸洋红)染成深色,所以称为染色体。

真核细胞染色体组成:DNA、组蛋白和非组蛋白及部分RNA。

组蛋白:

- 与DNA组成染色质(chromatin)的最小单位核小体(nucleosome)。

- 有H1、H2A、H2B、H3及H4五种,是染色体的结构蛋白。

- H1最不保守,其它进化上极端保守。

- 无组织特异性。

- 肽链上氨基酸分布的不对称性:

碱性氨基酸分布在N端;疏水基团在C端 - 存在较普遍的修饰作用:

甲基化、乙酰化、磷酸化、泛素化等

第三章 DNA的复制

DNA的半保留复制:每个子代分子的一条链来自亲代DNA,另一条链则是新合成的

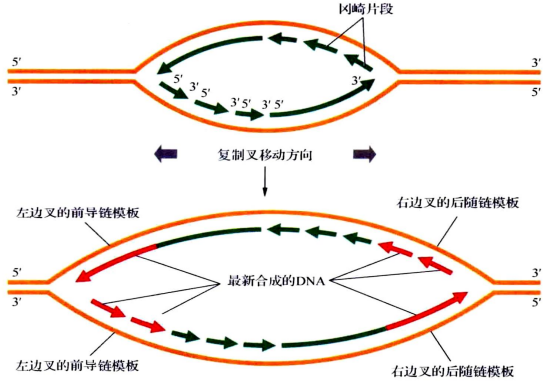

复制叉:复制时,双链DNA要解开成两股链分别进行,复制起点呈叉子形式

复制子:DNA的复制是由固定的起始点开始的。一般把生物体的复制单位称为复制子。一个复制子只含一个复制起点。

- 细菌、病毒和线粒体的DNA分子都是作为单个复制子完成复制的;

- 真核生物基因组可以同时在多个复制起点上进行复制,也就是说它们的基因组包含有多个复制子。

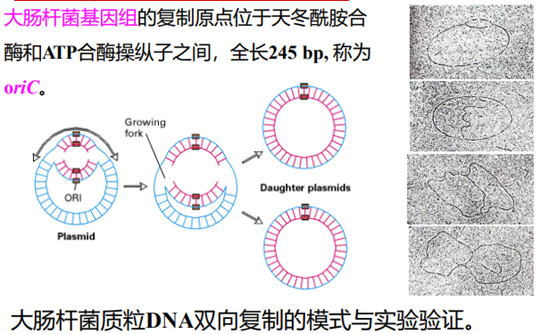

DNA复制主要是从复制起点开始的双向等速复制,所有已知的DNA聚合酶的合成方向都是5’→3’。

复制叉以DNA分子上某一特定顺序为复制起始点,向两个方向等速生长前进,至复制终止点终止。

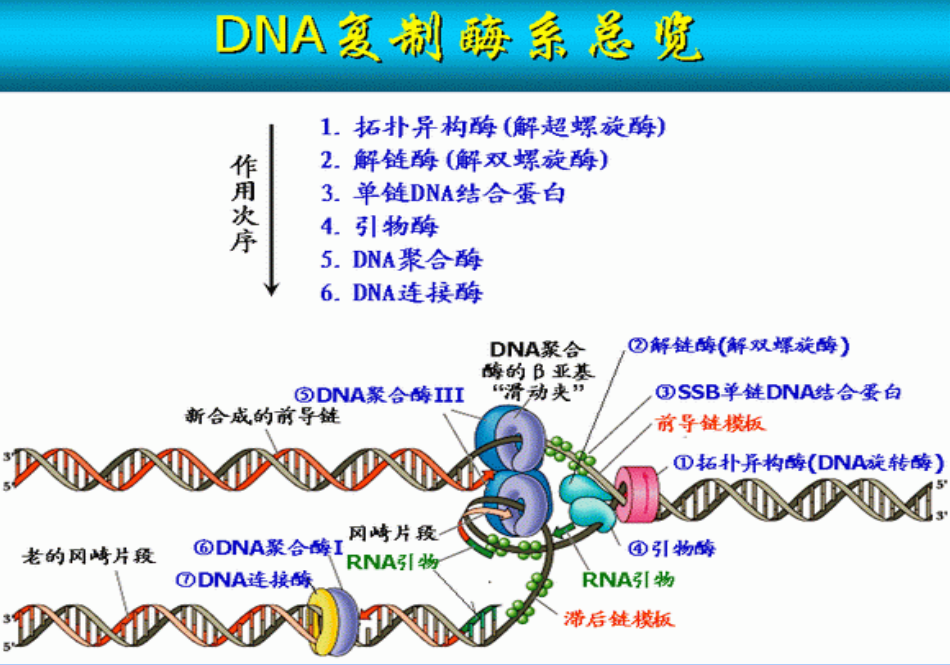

DNA复制相关酶

| 蛋白质(基因) | 通用名 | 功能 |

|---|---|---|

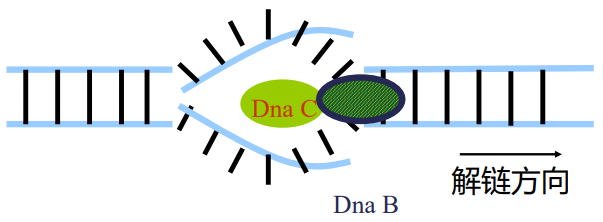

| DnaA(dnaA) | 解链酶 | 辨认起始点 |

| DnaB(dnaB) | 解链酶 | 解开DNA双链 |

| DnaC(dnaC) | 解链酶 | 运送和协同DnaB |

| DnaG(dnaG) | 引物酶 | 催化RNA引物生成 |

| SSB | 单链DNA结合蛋白 | 稳定已解开的单链 |

| 拓扑异构酶 | 拓扑异构酶 | 理顺DNA链 |

(1)解链酶(helicase)

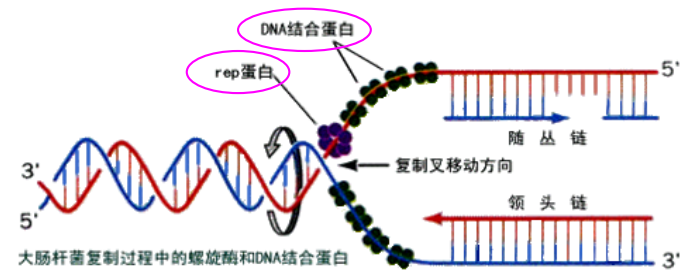

- 解链酶(helicase)又称解螺旋酶或rep蛋白

- 结合于后随链上复制叉处,利用ATP供能,

作用于氢键,使DNA双链解开成为两条单链。 - 每解开一对碱基,需消耗2分子ATP。

(2)单链DNA结合蛋白(single stranded DNA binding protein, SSB)

- 在复制中维持模板处于单链状态并保护单链的完整性。

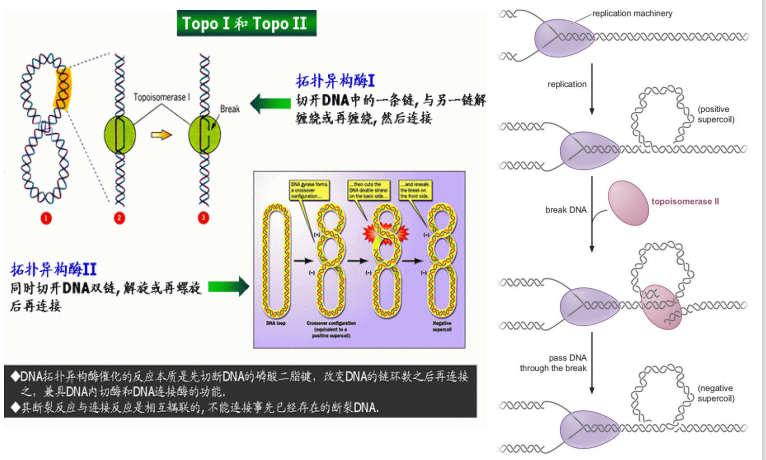

(3)DNA拓扑异构酶(DNA topoisomerase)

- 拓扑异构酶作用特点

既能水解、又能连接磷酸二酯键

克服解链过程中的打结、缠绕现象 - 分类及作用机制

拓扑异构酶Ⅰ:切断DNA双链中一股链,使DNA解链旋转不致打结;适当时候封闭切口,DNA变为松弛状态。

反应不需ATP。

拓扑异构酶Ⅱ:切断DNA分子两股链,断端通过切口旋转使超螺旋松弛。

利用ATP供能,连接断端,DNA分子进入负超螺旋状态。(主要)

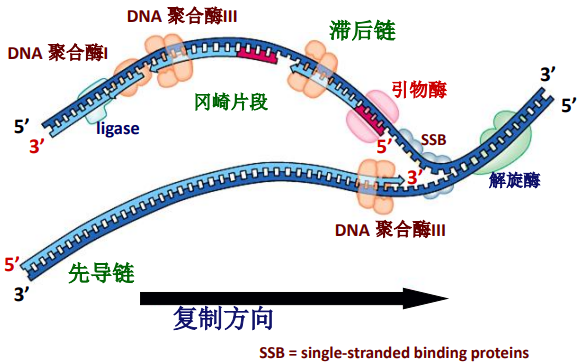

(4)引物酶(primerase)

- 依赖DNA的RNA聚合酶

- 可以催化游离NTP聚合。

- 催化RNA引物的生成。

引物(primer):是由引物酶催化生成的短链RNA,它可为DNA聚合提供3’-OH末端

(5)DNA聚合酶(DNA polymerase)

DNA聚合酶共同特点

- 都以脱氧三磷酸核苷dNTP为底物

- 都需要Mg2+激活

- 聚合时都必须有模板链和具有3’-OH末端的引物链

- 链的延伸方向为5’到3’

(6)DNA连接酶

连接DNA链3’-OH末端和相邻DNA链5’-P末端,使二者生成磷酸二酯键,从而把两段相邻的DNA链连接成一条完整的链。

功能:

- 在复制中起接合双链中单链切口/缺 刻(Nick)的作用。

- 在DNA修复、重组及剪接中也起缝合切口作用。

短的不连续片段称为冈崎片段。在细菌中,它们的长度约为1000 nt。在真核生物中,它们的长度约为200 nt

DNA复制基本过程

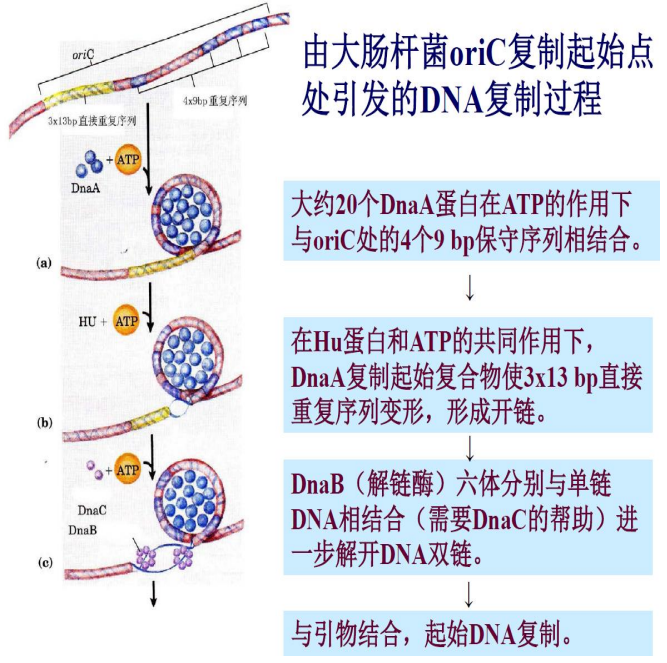

复制的起始

DNA双螺旋的解旋:

- DNA解旋酶将双螺旋两条链分开

- SSB稳定单链DNA,抑制分子内碱基对的形成

- 拓扑异构酶在复制叉上作用,去除在复制叉前面累计的正超螺旋

- 复制的引发:引物酶合成RNA引物

复制的延伸

- DNA聚合酶Ⅲ 在引物3’-OH末端开始延伸

- DNA聚合酶Ⅰ 去除RNA引物并替换为DNA核苷酸

- DNA连接酶:通过生成3’5’-磷酸二酯键连接两条DNA

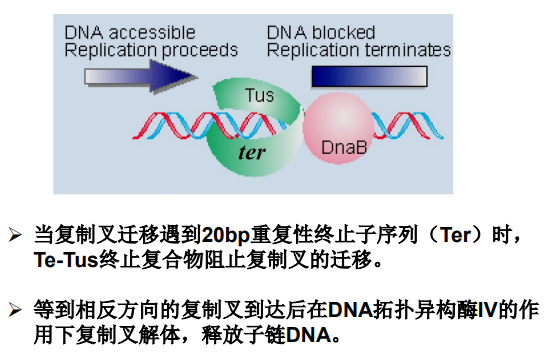

复制的终止

Ter-Tus终止复合物参与复制的终止

原核生物DNA复制

大肠杆菌DNA复制

大肠杆菌DNA聚合酶

| DNA聚合酶Ⅰ | DNA聚合酶Ⅱ | DNA聚合酶Ⅲ | DNA聚合酶Ⅳ和Ⅴ |

|---|---|---|---|

| ① 3’→5’外切酶活性;② 5’→3’核酸外切酶活性除去冈崎片段5’端RNA引物,同时利用活性5’→3’聚合酶活性去除切口 | 活性很低,只有聚合酶Ⅰ的5%,主要参与修复DNA,具有3’→5’核酸外切酶活性 | 大肠杆菌DNA复制中链延伸的主导聚合酶:① 聚合活性强,是Ⅰ的15倍,Ⅱ的300倍;②合成速度:5万nt/min;③ 以二聚体形式发挥生物活性;④ 3’→5’核酸外切酶活性 | 主要在SOS修复过程中发挥功能 |

θ复制过程:

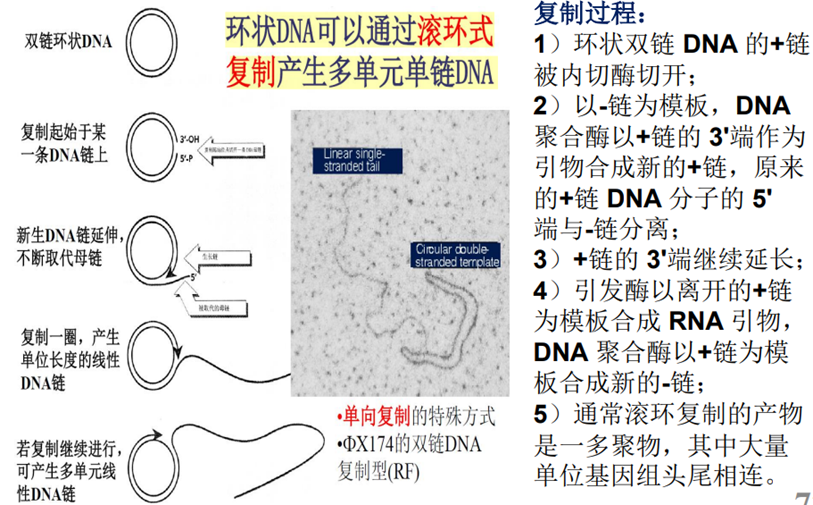

滚环复制过程:属于特定环状DNA分子的复制方式,是噬菌体DNA在细菌中最通常的一种复制方式;

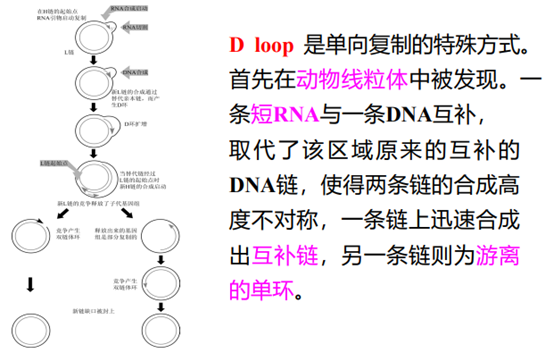

D-loops

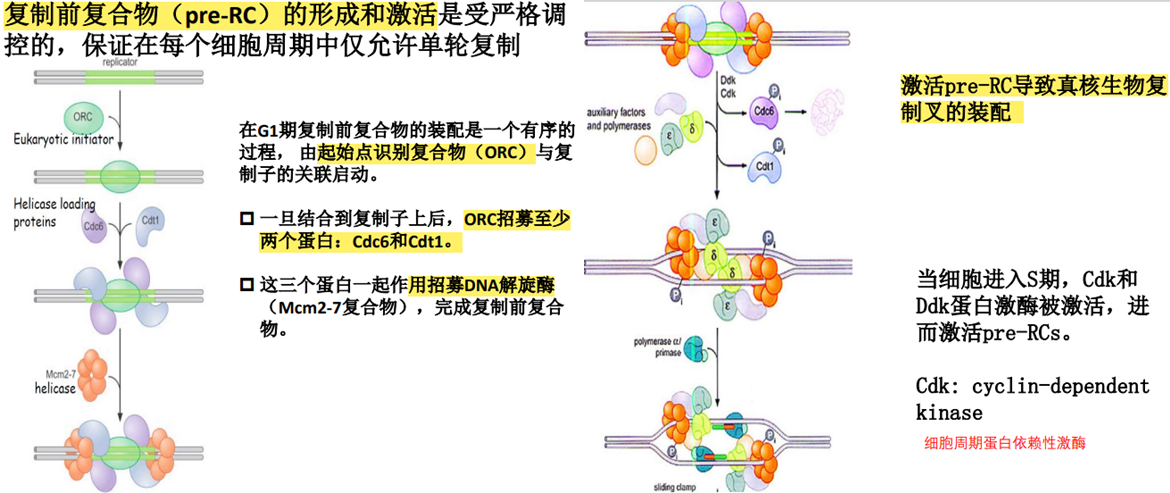

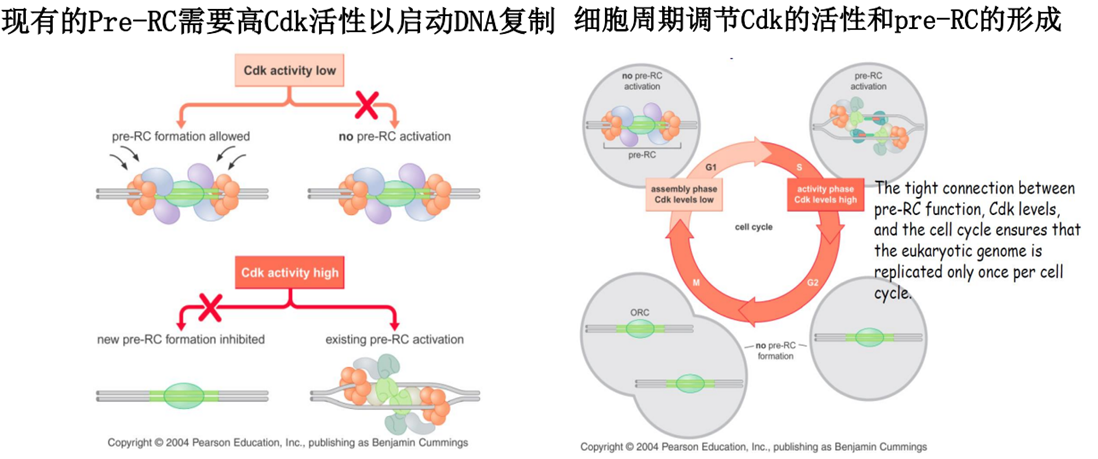

真核生物DNA复制

复制特点

1、有多个复制起点,复制叉移动速度约50 bp/s

2、在全部完成复制之前,各个起始点上DNA的复制不能再开始

3、DNA的复制只在S期进行

4、复制子相对较小,为40-100 kb

原核生物、真核生物、病毒复制起始位点共有特征:

① 起始位点是包括多个短重复序列的独特DNA片段;

② 多聚体DNA结合蛋白专一性识别这些短的重复序列

③ 起始位点旁序列是AT丰富的,能使DNA螺旋解开。

复制的起始、延伸

真核生物DNA的复制子被称为自主复制序列ARS (autonomously replicating sequences),包括数个复制起始必需的保守区。

真核生物DNA复制的起始需要起始点识别复合物(origin recognition complex, ORC)参与,ORC由6种蛋白质组成,结合ARS

复制的终止

1、冈崎片段、复制子之间的连接

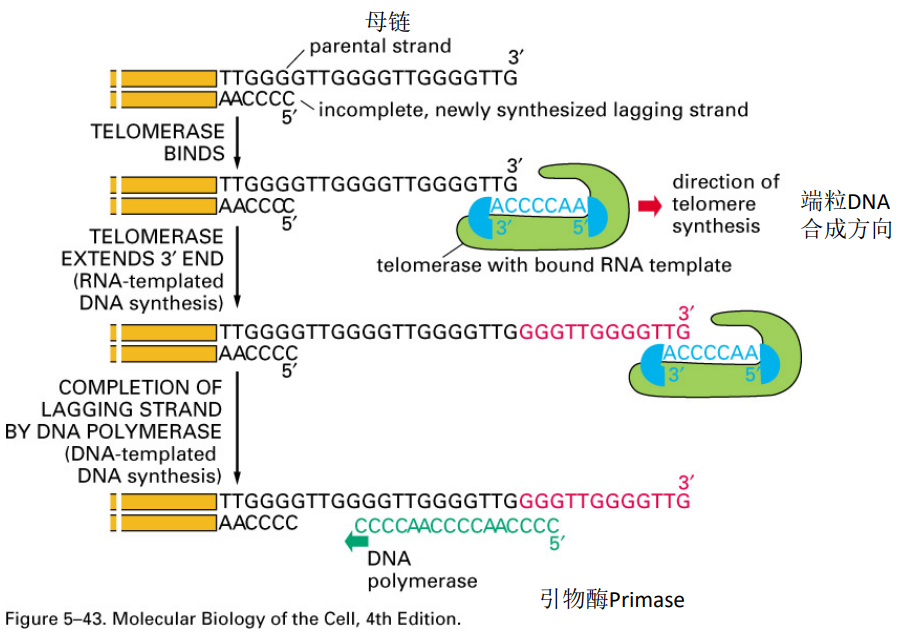

2、端粒的合成

端粒

因为DNA聚合酶只能添加到现有DNA链的3’端,所以在去除RNA引物后DNA聚合酶/连接酶不能填充染色体末端的缺口。如果这个差距没有填补,每轮复制后染色体会变短。

- 真核生物在其染色体末端有连续重复非编码序列(端粒)(保护帽,细胞分裂限制在50次以内)。

- 端粒酶(Telomerase,由与端粒重复序列互补的RNA和蛋白质组成)与末端端粒重复序列结合并催化添加新的重复序列。

- 通过延长染色体来补偿。

- 端粒酶活性的缺失或突变导致染色体缩短和有限的细胞分裂。

端粒酶由蛋白质和RNA组成

端粒酶的作用:

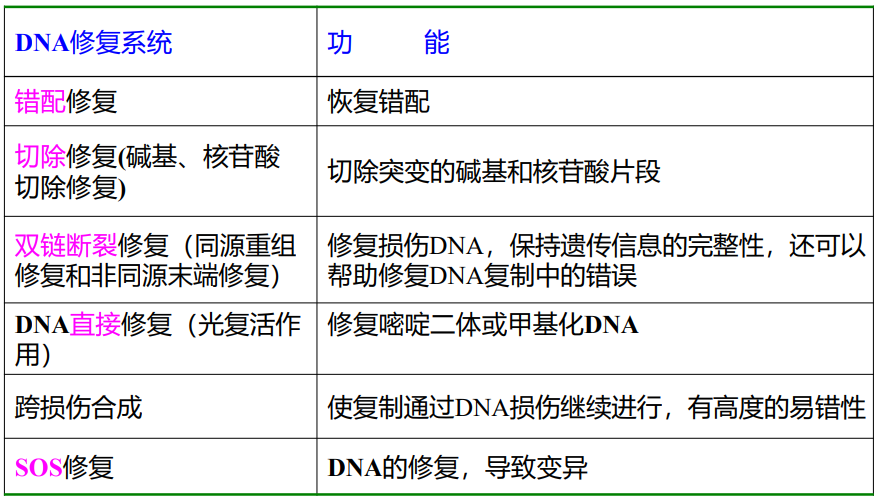

第四章 基因组DNA序列的变异与修复

DNA复制的准确性和DNA损伤修复具有重要意义。

DNA复制过程中的变异与修复

大肠杆菌DNA聚合酶Ⅰ、Ⅱ和Ⅲ具有3’→5’核酸外切酶活性,因此具有校对功能。

在动物细胞中,δ和εDNA聚合酶具有校对活性。

DNA突变与修复

突变(mutation):DNA碱基序列的永久性、可遗传的改变。

导致突变的原因有自发的和诱导的。

SNP(单核苷酸多态性)

SNP指基因组DNA序列中由于单个核苷酸(A,T,C,G)的突变而引起的多态性。

SNP是基因组中最简单最常见的多态性形式,具有很高的遗传稳定性。

一个SNP表示在基因组某个位点上一个核苷酸的变化:

- 转换(C←→T,在其互补链上则为G←→A),占SNP总量的2/3

- 颠换(C←→A,G←→T,C←→G,A←→1)

根据SNP在基因组中的分布位置可分为三类

1.基因编码区SNP(cSNP),20%

(1)同义cSNP(synonymous cSNP)

即SNP所导致的编码序列改变并不影响其所翻译的蛋白质的氨基酸序列,突变碱基与未突变碱基的含义相同;

(2)非同义cSNP(non-synonymous cSNP)

指碱基序列的改变可使以其为蓝本翻译的蛋白质序列发生改变,从而影响了蛋白质的功能。是导致生物性状改变的直接原因。

2.基因调控区SNP(pSNP)

影响基因表达量的多少

3.基因间随机非编码区SNP(rSNP)